保育内容

本園は、幼児期にしか培われないと言われている感覚教育を重視し、 幼児の個々に持っている各能力を得意分野として引き出してあげたいと考えています。

音楽教育

音感教育

当園の音楽教育の基本は音感教育にあります。地声発声によって幼児期の音痴状態を直しながら、音感を養っていきます。

音程だけでなく、リズム、メロディ、ハーモニー等に対する感覚を育みます。

音程だけでなく、リズム、メロディ、ハーモニー等に対する感覚を育みます。

器楽演奏

メロディオン、木琴で基礎練習から楽曲演奏、カスタネットや太鼓(年長)でリズム感を養います。

また、クラシック、ジャズ等いろいろなジャンルの音楽を登園時、絵画、昼食時に聴かせます。

自然に音楽に親しみ、楽しめるよう様々な音楽経験をします。

また、クラシック、ジャズ等いろいろなジャンルの音楽を登園時、絵画、昼食時に聴かせます。

自然に音楽に親しみ、楽しめるよう様々な音楽経験をします。

絵画

常日頃から余計な言葉がけを避けて、一人ひとりの感性や発想を大切にします。

らくがきを毎日自由に描きます。

自分の力で表現することで素描能力が上がり、創造力が養われます。

基本的に3B鉛筆を使いますが、和筆で墨を使って描いたりもします。

また描いた線が消えることのない透明水彩絵の具ホルベイン(6色)を混ぜることで微妙な色を作り、見分けることができるように色彩感覚を養っています。

知能積木・算数積木

独自に開発された10種類以上の具体物教材を用い、心と様々な能力の土台を育みます。

見て、聞いて、考え、手を動かし、夢中になって遊ぶことで、思考力、意欲、集中力、持続力等を養い、自学自習の習慣が身につきます。

本園ではこの教育法を昭和56年より取り入れています。

見て、聞いて、考え、手を動かし、夢中になって遊ぶことで、思考力、意欲、集中力、持続力等を養い、自学自習の習慣が身につきます。

本園ではこの教育法を昭和56年より取り入れています。

バスケットボール指導(広島ドラゴンフライズスクールコーチ)

本格的なバスケットボールの練習だけでなく、体操とバスケを融合した「バスケビクス」で、運動能力、思考力、集中力等様々な能力を養います。

また意欲、コミュニケーション、仲間を応援する、チャレンジする等、子どもたちの心の成長にもつながっています。

また意欲、コミュニケーション、仲間を応援する、チャレンジする等、子どもたちの心の成長にもつながっています。

体育指導(カワイ体育教室)

各学年の発育・発達に応じた多種多様の運動あそびで、段階的に楽しみながら運動技能を身につけていきます。

友達と協力し合い集団遊びの楽しさ、集中力や社会性、機敏性を身につけ、心と体をバランスよく育みます。

友達と協力し合い集団遊びの楽しさ、集中力や社会性、機敏性を身につけ、心と体をバランスよく育みます。

安田式体育遊び

日常の遊びの中で、仲間と熱中して楽しみながら全身を使う「安田式体育遊び」と、発達段階に合わせて段階的に楽しめる「安田式遊具」で子どもたちの心と体を育む環境づくりを行います。

子ども同士が互いに共感し、刺激し、高め合う中で、「楽しそう」が「やってみたい」を生み、「できそう」が「できた!」になって、さらに1つ上の挑戦へ続きます。

英語指導(アートリンガル外語学院)

英語を母国語とした外国人講師によるオールイングリッシュの授業で、歌や遊びを通し体を動かしながら、使える単語が自然に増えていきます。

文章の基本となる英単語を身に付け、英語のコミュニケーションを楽しみながら学んでいきます。

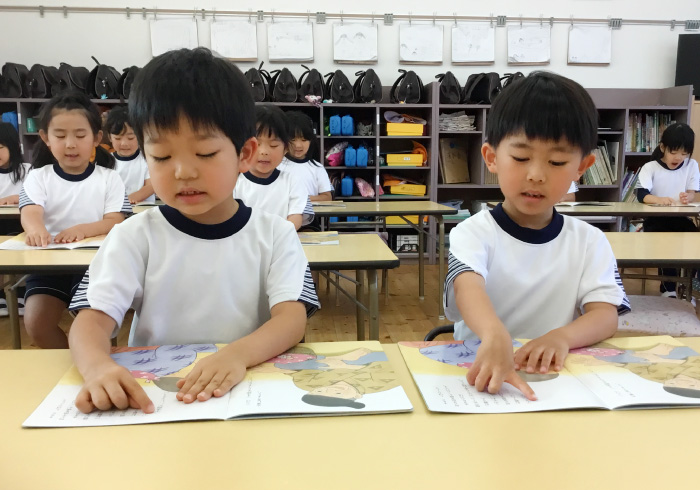

漢字絵本

石井方式漢字かな交じり絵本を活用し、「目」と「耳」から正しい言葉や美しい言葉をたくさん取り入れます。

漢字は一つ一つが意味、形、音を持っているので幼児にとってはイメージしやすく、言葉の定着も早くなります。

俳句や諺などを暗唱し、日本語の持つ美しさとリズム・語感を身に付けます。

仏参

み仏さまに手を合わし、お礼をします。

み仏さまは目には見えないけれど、いつも見守って下さっています。

良い子の時も悪い子の時もいつもご一緒です。

だから「み仏さま有難うございます」といつもお礼をしながら頑張ります。

み仏さまは目には見えないけれど、いつも見守って下さっています。

良い子の時も悪い子の時もいつもご一緒です。

だから「み仏さま有難うございます」といつもお礼をしながら頑張ります。

平和学習

原爆慰霊碑参拝、原爆の子の像参拝、平和記念資料館見学を行います。

事前学習として、広島の原爆に関する絵本や紙芝居の読み聞かせ、資料館平和学習教材「はじめてのヒロシマ」、講師を招いての講演会等で平和について考え話し合います。

事前学習として、広島の原爆に関する絵本や紙芝居の読み聞かせ、資料館平和学習教材「はじめてのヒロシマ」、講師を招いての講演会等で平和について考え話し合います。

自然体験

年長組は、サツマイモ苗植え、玉ねぎの収穫、サツマイモ掘り等の農業体験、夏休みのお泊り保育等、自然の中で様々な体験をします。